原标题:航空测量仪器,现代测绘技术的空中之眼

原标题:航空测量仪器,现代测绘技术的空中之眼

导读:

**** ,,航空测量仪器是现代测绘技术的“空中之眼”,通过搭载于飞机、无人机等飞行平台,高效获取高精度地理空间数据。这类仪器包括航空摄影相机、激光雷达(LiDAR)、多光谱...

**** ,,航空测量仪器是现代测绘技术的“空中之眼”,通过搭载于飞机、无人机等飞行平台,高效获取高精度地理空间数据。这类仪器包括航空摄影相机、激光雷达(LiDAR)、多光谱传感器等,能够实现大范围地形测绘、三维建模、资源监测及灾害评估等任务。其优势在于快速覆盖广阔区域,克服传统地面测绘的局限性,同时结合遥感与数据处理技术,为城市规划、环境保护、农业管理等领域提供关键数据支撑。随着无人机技术的普及和传感器的小型化,航空测量仪器正朝着更高分辨率、智能化和实时化方向发展,成为地理信息产业的重要工具。

引言:当测绘遇上蓝天

清晨6点30分,青海某高原测区的临时机场已忙碌起来,工程师老张搓了搓冻得发红的手,哈出一口白气,仔细检查着眼前这台价值千万的航空激光雷达(LiDAR)。"今天风速3级,云高1500米,适合飞行。"对讲机里传来飞行员的声音,随着螺旋桨的轰鸣声渐强,这架搭载着精密测量仪器的通航飞机冲上云霄,开始为西部铁路建设提供厘米级精度的地形数据。

这样的场景,正在中国30万平方公里的国土上空年复一年上演,航空测量仪器,这些翱翔在云层之下的"空中之眼",正以肉眼难以捕捉的精度,悄然重塑着我们对世界的认知方式。

一、航空测量仪器:从胶片相机到量子传感的进化史

1.1 老测绘人的"空中暗房"

"90年代我们用的是RC-10航空相机,一卷胶片17公斤。"65岁的退休测绘员李建国回忆道,在胶片时代,航测队员需要背着几十卷胶片徒步进山,拍摄后连夜用军用吉普车把胶片送往200公里外的冲印站。"有一次遇到暴雨,三天的成果全泡成了浆糊,整个中队蹲在河边哭。"

这种笨重的模拟设备很快被数字化浪潮颠覆,2005年,中国引进首台DMC数字航摄仪,分辨率达到4亿像素,单架次就能完成过去一个月的作业量,北京某测绘院的工程师王颖仍记得第一次看到数字影像时的震撼:"像突然从老花镜换成了显微镜,连高压线上的鸟窝都看得一清二楚。"

1.2 现代航测仪器的"三大件"

如今典型的航空测量系统包含:

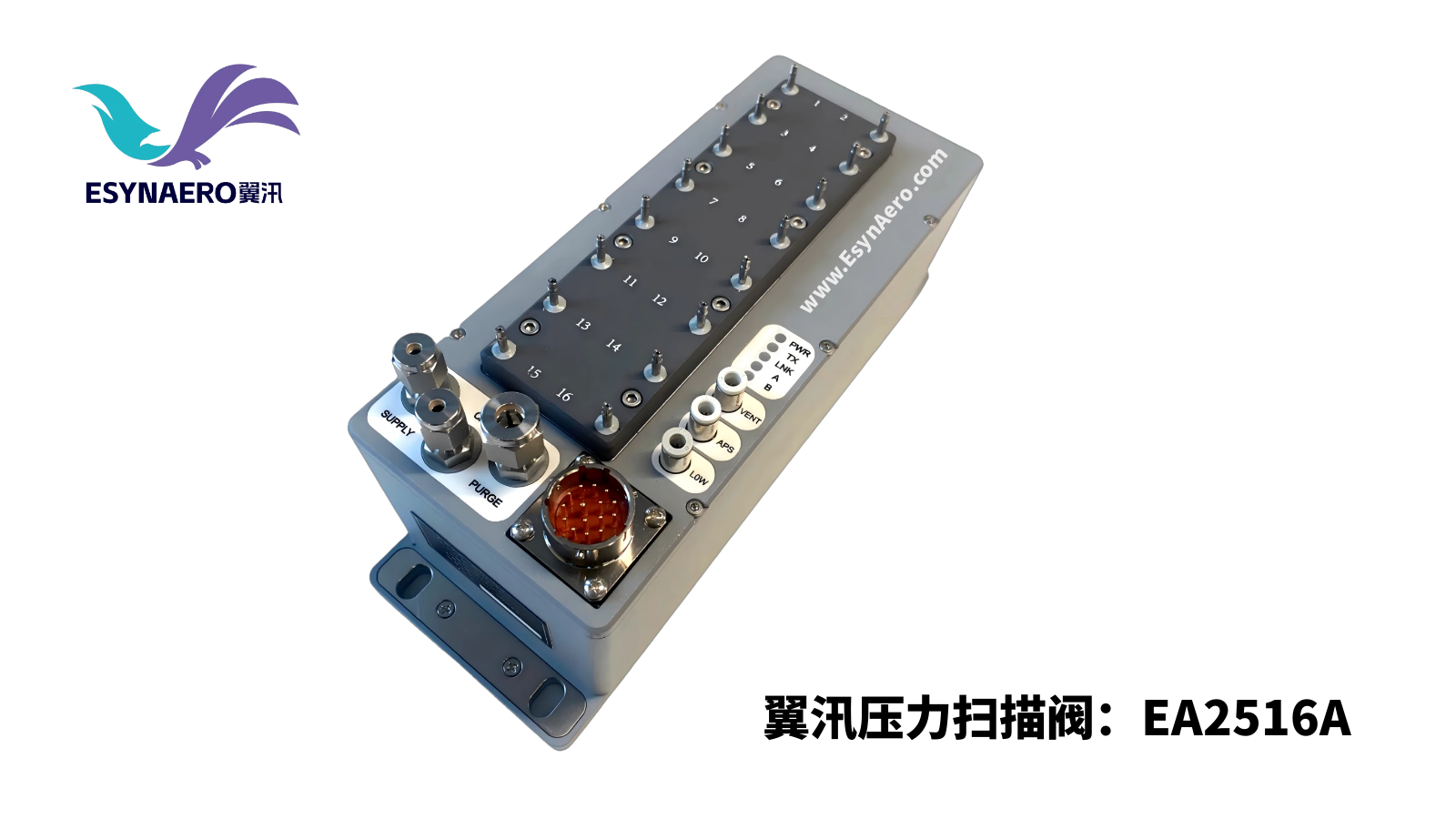

激光雷达(LiDAR):每秒发射50万束激光,能穿透植被直接获取地面高程,2023年珠峰复测中,国产LiDAR在8000米高空仍保持±3cm精度。

倾斜摄影相机:五镜头系统同时拍摄垂直和45°影像,武汉某企业开发的设备已实现0.5秒/次的拍摄速度。

高光谱传感器:可识别400种地物光谱特征,新疆棉田里,它能分辨出健康与受虫害的植株,精度达到单株级别。

在贵州FAST天坑测绘中,这些设备组合使用,仅用3天就完成了传统方法半年的工作量,中科院遥感所的张教授打了个比方:"就像同时用显微镜、CT机和X光给大地做体检。"

二、藏在数据背后的"人机博弈"

**2.1 飞行员的"空中芭蕾"

"航测飞行不是客机巡航,是在画空中网格。"有着8000小时航测飞行经验的机长陈默解释道,在山西某煤矿沉陷区监测任务中,他的运-12飞机需要以280km/h的速度,在500米高度保持航线偏差不超过5米。"遇到横风时,操纵杆得像绣花一样精细。"

更考验技术的是山区飞行,2021年西藏墨脱公路测绘时,飞机在雅鲁藏布大峡谷中穿行,两侧山体最近距离仅1.2公里。"雷达屏上全是红色警告,全靠目视判断间隙。"副驾驶小刘回忆那次任务时,不自觉攥紧了手中的咖啡杯。

2.2 地面人员的"数据急诊室"

昆明某数据处理中心里,30块屏幕组成的光墙实时显示着无人机回传的数据,质检员小林盯着屏幕上跳动的参数:"POS数据延迟0.03秒,立即重飞3号航线!"她面前的键盘F1键已磨得发亮——这是紧急暂停的快捷键。

"去年处理雄安新区数据时,我们发现了激光雷达的'幽灵点'问题。"技术总监杨工指着屏幕上一串异常高程点,后来查明是飞鸟群反射造成的干扰,团队连夜开发了AI滤波算法。"现在系统能自动识别信天翁和无人机,就像教小孩区分猫狗。"

三、从厘米级精度到民生温度

3.1 救灾现场的"生命扫描仪"

2023年甘肃积石山地震后2小时,应急管理部的奖状560飞机就搭载着SAR雷达升空。"微波能穿透云层,我们第一时间发现了被滑坡掩埋的村道。"参与任务的工程师周舟展示着热力图上的红色轨迹,"救援队沿着这些线挖出了7条生命通道。"

在河南郑州"7·20"暴雨中,倾斜摄影建立的3D模型精准标出了地下车库进水口,为排水方案提供了关键依据。"比潜水员摸排效率高20倍。"现场指挥的消防队长说。

3.2 城市生长的"数字年轮"

深圳前海建设工地上,每月一次的航测已持续5年,时间序列影像清晰显示着填海造地的过程:2019年还是波浪线般的海岸线,到2023年已变成规整的码头轮廓。"这些数据不仅能看变化,还能预测沉降。"项目负责人指着电脑上的橙色预警区,"这里需要提前加固地基。"

普通市民也能感受到航测带来的改变,北京朝阳区的"城市体检"系统中,航空热力图指导着公园选址;成都的共享单车调度系统,依据航测分析的潮汐人流优化投放,正如测绘专家所言:"我们量测的不是冰冷坐标,而是人居环境的呼吸节律。"

测量仪器的尽头是人文

夜幕降临,敦煌戈壁滩上的航测队仍在忙碌,技术员小马擦拭着镜头上的沙尘,无人机航灯在夜空中划出绿色轨迹。"今天拍到了汉长城遗址的新裂隙,文物保护局明天就来勘查。"他语气中带着成就感,仿佛那些枯燥的点云数据里,藏着跨越两千年的对话。

从珠峰之巅到马里亚纳海沟,从考古现场到火星探测器,航空测量仪器正在拓展人类认知的边疆,但或许最动人的,始终是青海草原上那个手捧平板的藏族姑娘——她正通过卫星连接的航测APP,为自家牧场规划新的灌溉渠道,科技的温度,最终融化在普通人改善生活的期待里。